禁塑令作为治理白色污染的重要政策,通过限制一次性塑料制品的使用,有效减少了塑料垃圾的产生,推动了绿色产业的发展。然而,高成本的替代品、执行力度不一以及公众习惯的改变仍是其面临的挑战。未来,需要政府、企业和公众共同努力,才能实现真正的环保目标。

近年来,随着全球环境问题的日益严峻,白色污染——尤其是塑料垃圾的泛滥,成为了各国亟需解决的难题。为了应对这一挑战,许多国家和地区纷纷出台了“禁塑令”,旨在减少塑料制品的使用,推动绿色环保的生活方式。那么,禁塑令究竟对白色污染治理起到了怎样的作用?它又面临哪些挑战呢?让我们一起来探讨。

禁塑令的初衷与目标

禁塑令的核心目标是通过限制或禁止一次性塑料制品的使用,减少塑料垃圾的产生,从而缓解白色污染问题。塑料制品的降解周期长达数百年,对土壤、水源和生态系统造成了严重破坏。禁塑令的出台,正是希望通过政策引导,推动公众和企业转向更环保的替代品,如可降解材料、纸质包装等。

禁塑令的积极影响

1. 减少塑料垃圾产生:禁塑令直接限制了一次性塑料袋、餐具等产品的使用,显著降低了塑料垃圾的生成量。例如,中国自 2020 年实施禁塑令以来,部分地区的塑料垃圾减少了 30%以上。

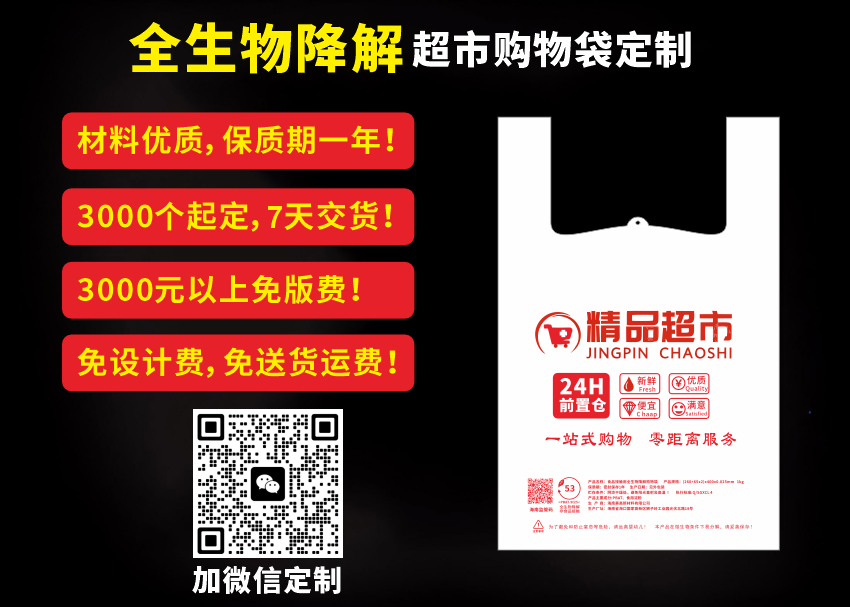

2. 推动绿色产业发展:禁塑令的出台为可降解材料、环保包装等绿色产业带来了发展机遇。越来越多的企业开始研发和生产环保替代品,推动了相关技术的进步。

3. 提升公众环保意识:禁塑令的实施让更多人意识到塑料污染的严重性,促使公众在日常生活中主动减少塑料制品的使用,选择更环保的生活方式。

禁塑令面临的挑战

尽管禁塑令取得了一定成效,但在实施过程中仍面临诸多挑战:

1. 替代品成本高:可降解材料的生产成本较高,导致其价格普遍高于传统塑料制品,这对消费者和企业来说都是一个不小的负担。

2. 执行力度不一:在一些地区,禁塑令的执行力度不够严格,导致政策效果大打折扣。例如,部分商家仍在使用违规塑料制品,监管难度较大。

3. 公众习惯难以改变:长期以来,人们已经习惯了使用一次性塑料制品,要改变这种习惯需要时间和持续的教育引导。

未来展望

禁塑令是治理白色污染的重要一步,但要真正实现目标,还需要多方共同努力。政府应加强政策执行力度,提供更多支持以降低环保替代品的成本;企业应积极创新,开发更经济、更环保的产品;公众也需从自身做起,减少塑料制品的使用,共同为环境保护贡献力量。

总之,禁塑令对白色污染治理的作用是显而易见的,但它的成功实施离不开全社会的参与和支持。只有通过持续的努力,我们才能真正实现“无塑未来”。